Por trás do reflexo – carta à Lílian Gassen

Arthur Freitas

O que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha. Inelutável porém é a cisão que separa dentro de nós o que vemos daquilo que nos olha.

Didi-Huberman

Pareceu-me, Lílian, que você nos lançou, com sua exposição, um convite e ao mesmo tempo uma provocação. Um convite, claro, para o olhar, ou mais ainda, para pensar sobre os limites tanto simbólicos quanto materiais da visualidade, da visibilidade, da reflexividade. E uma provocação: um absurdo desafio à nossa eventual capacidade de ponderar sobre a relação entre o visto e a visão. Quais são, afinal, os insólitos regimes simbólicos que regem, em cada um de nós, as coordenadas que no meu corpo relacionam a percepção, a linguagem e o juízo? E como é possível compreendê-los, tais regimes, sem afastar minimamente o olho da luminosa textura do mundo? O olhar, visionário, é capaz de dotar suas imagens de novos sentidos? Ou, ao contrário, é o corpo (e, portanto a experiência somática incessante que nos envolve – aí incluída a arte) que se encarrega dessa tarefa, quase à nossa revelia?

Essas perguntas, Lílian, todas elas, estão impressas, e quase digo impregnadas nas suas obras. Elas, aliás, só não são as suas obras porque é justamente aí que se impõe, como já disse, o seu desafio como artista, sua larga provocação estética. Suas questões, a princípio universais, supõem no entanto um lastro de inegável particularidade e intimidade, uma representação por vezes obsessivamente narcísea do seu – talvez do nosso – mundo privado. Há, é claro, um certo grau de abstração e, portanto de distanciamento em relação ao sujeito central, experimental, de suas interrogações. Não existem utopias nem certezas: a história não nos permite atualmente essas “facilidades” – e o espaço íntimo que se universaliza no espaço público expositivo, evidentemente, é um passo possível a se seguir.

Assim, que não se busque propriamente uma “unidade” estética ou ideológica na exposição, pois a identidade aqui, essa velha exigência iluminista, é antecipada pela ambição febril da pesquisa, mesmo que digressiva, e ainda que desviada e incerta. Há sim, não se nega, uma série de objetos que, como disse, giram sobre um núcleo de questões que atravessam toda a variedade quase abissal de meios e suportes apresentados (Desenhos, fotografia, pinturas, e objetos. Em tempo, confesso que não compreendi bem o lugar, na exposição, daquelas duas pequenas paisagens que, embora delicadamente coloridas, soaram-me descontextualizadas.)

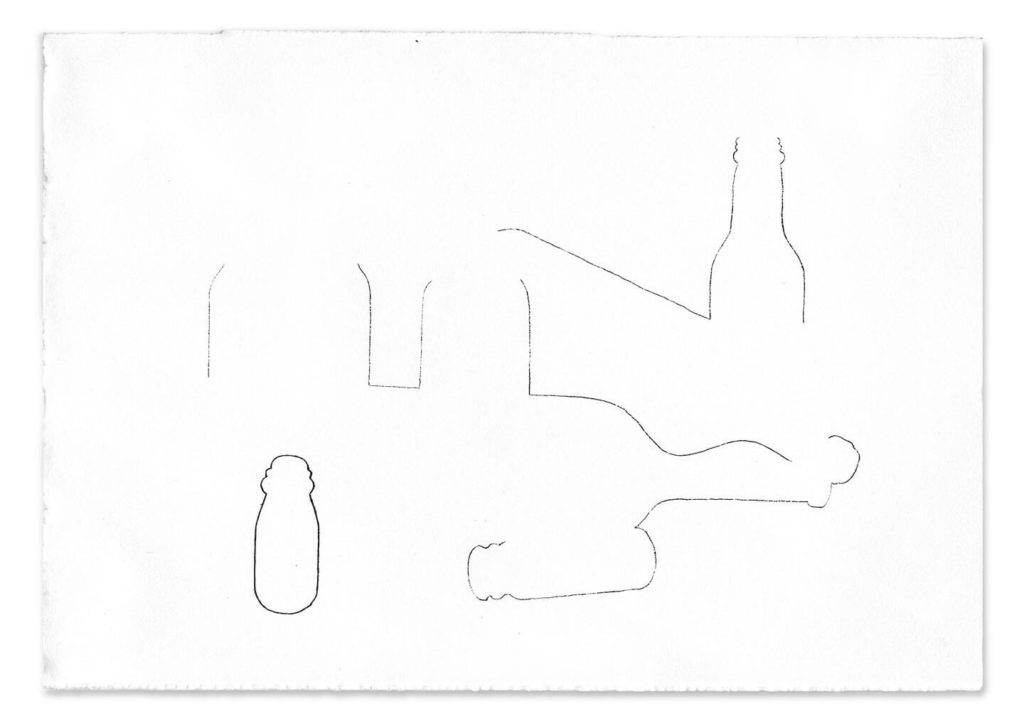

Entre as obras, agradaram-me em particular aqueles três desenhos de mesmo tema e formato – as “naturezas-mortas”, se você quiser. Neles, a ligeira incompletude gráfica de cada trabalho em relação aos demais nos demarca a fragilidade das formas no tempo. Ali, desdobrada em devir, a memória acaba retorcendo o espaço tríptico num conjunto de imagens muito breves que, mesmo retidas nas retinas, jamais estão inteiramente acessíveis: um conjunto de formas cujo diálogo “interno”, como sempre, depende de nós. Nessa linha, cabe ainda menção àquele seu dispositivo repleto de poesia e já exposto em Nome, àquela bizarra luneta que é também – e como pode? – um grande espelho, àquele encontro de olhares sempre desnivelados e eqüidistantes, àquela subversão à lógica perspética e monocular das maquinarias visuais de Dürer. O convite ao olhar, portanto, nas duas obras, não supera a tensão e no limite a verdade de que os olhos, esses pontos no espaço, só trabalham no tempo, vendo o presente apenas quando o passado se cega ou vice-versa. A atualidade espacial do visível, assim, só se constrói no tempo quando processa a invisibilidade do passado. Interessou-me no entanto, e aliás sobretudo, mais uma obra, igualmente já exposta em Nome. Nela, há um rosto no ar. Em verdade, não bem um rosto, mas uma máscara, e nem bem no ar, mas suspenso, preso à parede por uma faixa de metal à altura de um corpo ereto. A faixa inclusive, quando vista em perfil, desenha no ar o formato de uma cabeça que se completa ao rosto. A máscara, tirada em molde de um rosto real, é metálica e reflete o mundo. A obra, embora tridimensional, dialoga também com a tradição da pintura, seja pela fixação na parede que de certa forma impõe uma espacialidade vertical e francamente antropométrica, seja pelo privilégio aos planos fortes, a saber, o frontal (a máscara) e o lateral (a cabeça). Nela há também, e para lembrar Rosalind Krauss, uma certa “exterioridade”, uma conversa com o espaço literal, o nosso espaço, aquele mesmo que também rodeia a obra em seus desvãos e reflexos. O ligeiro espelhamento, por exemplo, nos impõe a inexorável e luminosa presença do real, da mesma maneira que a fita metálica, pela sugestão volumétrica, também utiliza, por assim dizer, o ar como matéria prima.

Vi ainda nessa obra uma bela contradição. Como ideia – é curioso dizer – o gesto produtivo e poeticamente primitivo de “moldar o corpo”, claro, é repetível ao infinito. Mas por sua vez como gesto produtivo, os inevitáveis vestígios de um corpo que gera outro, o da obra, com todas as marcas e sinais irrecuperáveis de um rosto, ele mesmo literalmente irrepetível, são para nós a certeza de que inexiste arcabouço retórico capaz de congelar o tempo que escorre da matéria, uma vez que o tempo, já em Aristóteles, é matéria em movimento, e portanto perpétua transformação.

De tudo isso, entretanto, Lílian, e para voltar às questões da sua exposição, a maior inquietude nesta obra, nesta máscara, é aquela que refaz aquele círculo, proposto por você, que vai do visto à visão. Para o observador comum, ideal, abstrato, atento mas desconhecido, a máscara é um símile de um rosto qualquer, o retrato de um protagonista anônimo cujamarca maior é, junto ao estoicismo da expressão, a incapacidade de corresponder ao nosso olhar, pois que os olhos, na máscara, estão para sempre fechados. Por outro lado, para aquele que de algum modo reconhece na obra o rosto da artista, a instigante idéia de um auto-retrato realizado às cegas nos impõe a evidente tatilidade de uma intervenção artística que, antes de ser visual, ou mesmo conceitual, é também e sobretudo plástica. E por fim, para aquele que vir seu próprio rosto refletido, mesmo que muito indefinido e bruxuleante, na superfície reflexiva da máscara, não deixará por certo de notar a arquitetura escorregadia desse jogo: não é possível, simultaneamente, ver a obra como máscara e espelho, tampouco como retrato e reflexo. Somente o trabalho conjunto e literalmente imaginário entre o olho e a memória é que é capaz de situar, no mesmo espaço, o visto, com sua virtualidade do passado, e a visão, com sua presente e absoluta atualidade.

Assim, para quem quiser, está tudo lá, numa labiríntica trama de olhares incompletos: o protagonista retratado, o auto-retrato do artista e ainda o reflexo intruso e dissimulado do espectador. Daí por diante, Lílian, não vejo outra saída: num arco de muitos séculos, As Meninas, já revistas por Foucault, reaparecem novamente.